Todos nós gostamos de confirmar nossas convicções. Gostamos quando olhamos para o céu de manhã, achamos que não vai chover porque o céu está sem nuvens, e realmente não chove durante o dia. Acreditamos tanto nisso que deixamos o guarda-chuva em casa. E não há nada como ouvir um “eu te amo” de alguém que acreditamos que nos ame.

Mas, às vezes, mesmo sob um céu totalmente sem nuvens caem gotas sobre nossas cabeças. Como explicar isso? Será que nossa compreensão de como se forma a chuva está errada e precisamos revê-la? Ou será que podemos explicar esses pingos de outra maneira, mantendo nosso conhecimento sobre a formação da chuva intacto?

Muitas vezes a ciência passa por situações como essa, em que a observação de um determinado fenômeno parece derrubar, ou mostrar falhas em uma teoria muito bem estabelecida. Algumas vezes a única saída é rever a teoria e modificá-la, ou substituí-la por outra. Outras vezes, podemos ‘salvar’ a teoria, criando a hipótese de que existe um elemento externo para explicar o tal fenômeno.

Em vez de ficar parado, pensando em mudar sua teoria de formação da chuva, você pode seguir seu caminho e imaginar que existe uma outra fonte de pingos que atingem sua cabeça. Ou pensar que existe um tipo de nuvens transparentes, que também produzem pingos de água, mas não podem ser observadas porque não escurecem o céu. Você manteve as nuvens em sua teoria de formação da chuva! Agora, como um bom cientista, você precisa investigar mais e testar essas hipóteses.

Caminhos intelectuais semelhantes a esse foram percorridos no passado e ainda o são na ciência moderna.

Certamente você se lembra do modelo de Ptolomeu, astrônomo nascido no Egito que viveu provavelmente entre os anos 90 e 168. Seu modelo tinha a Terra imóvel próxima ao centro do universo, e os planetas girando em torno dela em órbitas circulares. Só se conhecia os planetas visíveis a olho nu, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, e mais o Sol e Lua (que eram também chamados de planetas). A ideia da Terra no centro do Universo e das órbitas circulares veio do modelo de Aristóteles, filósofo grego que viveu entre 384 a.C. e 322 a.C.

Aristóteles acreditava que a natureza tinha um comportamento entre a Terra e a Lua e outro comportamento acima de Lua. O primeiro, um mundo sublunar, era onde viviam os homens, um mundo mutável e onde os movimentos naturais eram em linha reta. O segundo, mundo supralunar, era o mundo onde viviam os deuses, imutável, repleto de objetos esféricos e o movimento natural era o circular. Esferas e círculos eram as formas que melhor podiam refletir a perfeição divina do mundo supralunar. Assim, Aristóteles criou seu modelo de universo com a Terra no centro, e os planetas presos em esferas cristalinas, todas centradas na Terra e girando em torno dela, em constante movimento. Cada planeta em sua esfera descrevia um círculo ao redor da Terra. Nada mudava nessa ordem divina. O céu de Aristóteles era tão imutável que ele achou que os cometas, repentinos e com formas estranhas, fossem fenômenos atmosféricos, ou seja, aconteciam no mundo abaixo da Lua.

Mas o modelo de Aristóteles tinha uma falha grave que foi consertada por Ptolomeu. Aqueles cinco planetas visíveis sem telescópios só foram identificados como objetos diferentes das estrelas porque se deslocam em relação a elas. As constelações não mudam suas configurações, e podemos chamar as estrelas de estrelas fixas. Na verdade, sabemos hoje, cada estrela tem um movimento próprio no espaço, mas, devido às distâncias, é necessário um tempo de muitos milhares de anos para percebermos algum deslocamento. Entretanto com os planetas não é assim, eles se deslocam pelas constelações do zodíaco de maneira bastante nítida ao longo de algumas noites. E nesse deslocamento, podemos perceber algo esquisito.

Acontece que os planetas dão marcha à ré. Exatamente, esse é o chamado movimento retrógrado. Se você observar o deslocamento de Marte, por exemplo, verá que, noite após noite ele caminha em um certo sentido. Até que, em uma certa noite ele aparentemente pára, e começa a deslocar-se no sentido oposto, noite após noite. Novamente em uma noite ele pára, e retoma seu sentido original, desenhando um laço, ou um looping, no céu, como podemos ver na figura abaixo.

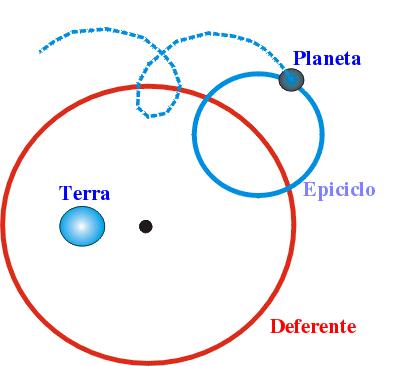

O Modelo de Aristóteles não explicava o movimento retrógrado. A solução desse problema veio com uma sugestão feita por Apolônio, na Grécia antiga, que foi brilhantemente matematizada por Ptolomeu. Em vez de girarem diretamente em torno da Terra, cada planeta descrevia um círculo cujo centro girava em torno da Terra. O círculo descrito pelo planeta chamava-se epiciclo, e o centro do epiciclo descrevia o deferente, que envolvia diretamente a Terra. A combinação das trajetórias ao longo dos epiciclos e dos deferentes explicava a ‘laçada’ observada.

Hoje entendemos o movimento retrógrado de maneira muito mais simples. Nosso modelo moderno de Sistema Solar, formalizado por Jhoanes Kepler (1571-1630), nos diz que os planetas giram ao redor do Sol, não da Terra, e em órbitas elípticas, não circulares. E nos diz, também, que planetas próximos do Sol deslocam-se mais rápido que planetas mais afastados. Desse modo, de vez em quando a Terra ultrapassa Marte e os outros planetas mais afastados, e os vemos caminhando para trás. Exatamente como um carro que ultrapassamos na estrada.

Com os epiciclos, Ptolomeu salvou a idéia aristotélica dos movimentos circulares no céu. Era possível fazer a previsão das posições dos planetas com altíssima precisão. E sempre com a forma divina dos círculos. O modelo de Ptolomeu, com toda sua complexidade matemática, durou desde o século II até a idade média, sendo, assim, um dos modelos científicos de maior sucesso da História.

A continuação desse bonito capítulo da História da Ciência passa pela proposta de Nicolau Copérnico (1473-1543), de termos o Sol no centro de tudo, mas ainda com órbitas circulares, e, posteriormente, com Kepler mostrando que as órbitas ao redor do Sol deveriam se elípticas.

Perceba que a idéia dos epiciclos serviu para salvar a premissa que se tinha dos movimentos circulares. Apenas círculos eram permitidos, e todos os movimentos deviam ser explicados com círculos. Ptolomeu conseguiu fazer isso com grande brilhantismo.

Na Astronomia moderna, temos um outro elementos que guarda estreita semelhança intelectual com os epiciclos de Ptolomeu.

Em 1933 o Astrônomo Fritz Zwick (1898-1974) calculou a massa do aglomerado de galáxias de Coma utilizando diferentes métodos. Um dos métodos relacionava a massa do aglomerado com a quantidade de luz emitida, através de em uma relação muito importante na astronomia, a chamada de relação massa-luminosidade. Outro método relacionava a massa do aglomerado com o movimento das galáxias através de um teorema igualmente importante, chamado teorema do virial. É uma maneira de relacionar a gravidade, que mantém unidos os elementos que se movem em algum conjunto, com a energia desses movimentos. O primeiro método utiliza a luz observada, o segundo utiliza a dinâmica do conjunto.

Para surpresa de Zwicky os resultados obtidos foram diferentes. A massa determinada pela luz observada era bem menor que a massa obtida pelo estudo do movimento das galáxias. De imediato, três coisas podem estar acontecendo: há uma falha em algum dos métodos, há uma falha em ambos, ou existe mais matéria naquele aglomerado do que podemos observar.

Posteriormente, outras observações astronômicas mostraram discrepâncias entre a massa observada e a massa que deveria haver por conta de fenômenos gravitacionais. Uma das mais belas e interessantes observações desse tipo ficou conhecida como a Cruz de Einstein, que está na figura abaixo. Nessa fotografia vemos cinco imagens, de apenas duas galáxias que encontram-se alinhadas, na mesma linha de visada. Devido à distorção no espaço provocada pela massa na galáxia que aparece no centro da imagem, ocorre o que chamamos de efeito de lente gravitacional, e a luz proveniente da galáxia de trás é distorcida e aparece multiplicada nas quatro imagens que observamos. Legal, não é?

O mais interessante na Cruz de Einstein é que apenas a massa da galáxia do centro da imagem não seria suficiente para distorcer o espaço ao redor o suficiente para observarmos essa lente gravitacional. Deve haver mais matéria ali do que podemos observar através da luminosidade.

Uma outra evidência de aparente falta de matéria é obtida quando se mede as velocidades das estrelas ao redor do centro de algumas galáxias. A curva de rotação das galáxias mostra que, na região conhecida como bojo galáctico, onde há uma alta densidade de objetos, observamos uma rotação de corpo rígido, ou seja, todo o bojo girando como se fosse um objeto inteiro. Como nos antigos discos de vinil, a velocidade aumenta de forma linear com a distância ao centro. Saindo do bojo, o esperado seria o mesmo que se observa nos Sistema Solar, ou seja, objetos mais próximos do centro deslocando-se mais rápido e objetos mais afastados deslocando-se mais lentamente. Entretanto, não é o que se observa. A próxima figura mostra uma comparação entre a curva de rotação esperada e a curva observada em uma galáxia espiral típica.

Temos ainda muitas outras observações em que vemos diferença entre a quantidade de matéria observada através da luz e a matéria que deveria haver para podermos explicar os efeitos gravitacionais. Será que existe matéria que não conseguimos observar? Ou será que nossas teorias de gravitação estão precisando de ajustes?

Temos duas teorias de gravitação muito bem estabelecidas para explicar o Universo. Uma foi formulada por Isaac Newton (1634-1727) e outra por Albert Einstein (1879-1955). A primeira explica a gravidade através de uma força gerada naturalmente pela matéria, uma força sempre atrativa que ficou conhecida como força da gravidade. A segunda explica os fenômenos gravitacionais através de distorções do espaço-tempo. Ambas funcionam muito bem em seus domínios.

Como tanto a gravitação newtoniana como a relativística (formulada por Einstein) são teorias de sucesso, parece mais conveniente pensar na hipótese de existir mais matéria espalhada no Universo do que aquela que conseguimos observar. Essa suposta matéria é chamada matéria escura.

Sabemos, evidentemente, que existe, de fato, matéria que não conseguimos observar através da luminosidade. São planetas extra-solares, estrelas pouco luminosas, anãs brancas que perderam sua energia e outros corpos. Esses objetos compõem um tipo de matéria escura, mas não seriam suficientes para dar conta da quantidade de matéria que está faltando.

A matéria que forma planetas, estrelas, seu corpo, o computador em que escrevi esse artigo e o papel dessa sua edição da revista Urânia é composta por átomos com núcleos formados por barions. Os bárions mais famosos são os prótons e os neutros. Quando se fala em matéria escura na cosmologia moderna, faz-se, geralmente, referência a um tipo de matéria formada não por bárions, mas por alguma outra coisa. É uma matéria escura não-bariônica. Ou seja, uma matéria formada por algo de natureza completamente desconhecida. Sua única semelhança com a matéria comum seria a gravidade.

Perceba que a matéria escura não-bariônica surge para salvar nossas teorias de gravitação. Existem astrônomos que não acreditam na matéria escura e defendem a tese de que deve estar faltando alguma coisa nas teorias. Pode ser, simplesmente, que não exista nenhum tipo de matéria escura não-bariônica, e a gravidade simplesmente pode funcionar de maneira diferente em grandes escalas espaciais.

Os epiciclos de Ptolomeu e a matéria escura foram hipóteses de sucesso que salvaram teorias muito bem estabelecidas. Os epiciclos caíram, a matéria escura segue firme ainda que constantemente alvejada pelos que não acreditam em sua existência física.

Hipóteses desse tipo são chamadas de ad-hoc. Os filósofos e muitos cientistas não gostam de hipóteses ad-hoc, porque fornecem uma explicação posterior a observação de um fenômeno. É sempre mais bonito quando uma teoria faz uma previsão e essa previsão é posteriormente confirmada, como foi o caso da radiação cósmica de fundo, prevista pela teoria clássica do Big-Bang e observada acidentalmente algum tempo depois.

Os epiciclos de Ptolomeu e matéria escura são exemplos de hipóteses ad-hoc de grande sucesso. Os séculos de êxito do modelo ptolomaico e a permanência atual da matéria escura, inclusive se encaixando em teorias de formação e distribuição das galáxias, mostram que hipóteses ad-hoc são importantes, senão fundamentais, para o progresso científico em muitas ocasiões.

O tempo e o trabalho científico dirão se a matéria escura existe de fato. De qualquer forma, ela marcou sua presença na História da Ciência, e uma presença de grande sucesso porque permitiu o avanço da cosmologia.

Será que aquelas gotas caindo na sua cabeça em um dia ensolarado não vem de um aparelho de ar-condicionado com defeito pingando água para fora de um prédio? Não é chuva, mas molha do mesmo jeito.

Uma versão resumida desse artigo foi publicado na revista URANIA, Ano 3, Número 8, Dezembro de 2010. Essa revista é uma publicação da ‘Associação Cultural de Amigos do Museu de Astronomia’ (MAST).

Muito interessante! Em uma palestra, perguntei a um pesquisador em física das partículas o que achava do modelo padrão, me referindo ao modelo do sistema solar de Ptolomeu que era complicadíssimo mas prévia muitas coisas! A equação do modelo padrão enche uma folha inteira!

Sim, e o modelo de Ptolomeu funcionava melhor que o de Copérnico até Kepler mostrar que as obras são elípticas e não circulares. Mas apesar da previsão muito boa, observamos hoje sistemas que indicam que corpos mais massivos ocupam naturalmente uma posição central, de modo que não podemos achar que o modelo ptolomaico seja a melhor proximidade que podemos ter da natureza no que diz respeito às órbitas planetárias.

Mas a eficiência desse modelo nos mostra que o fato de obtermos bons resultados não significa que estamos lidando com um retrato fiel da realidade, o que nos leva a considerar com cuidado o valor que damos aos modelos científicos.

Muito interessante!